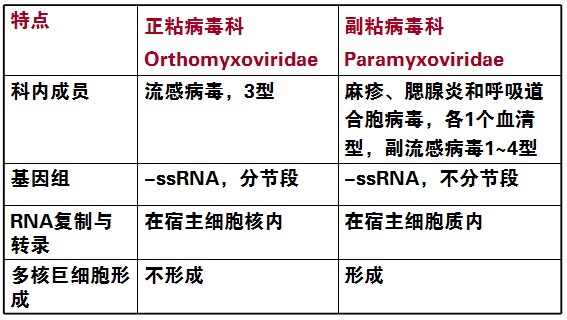

一、正粘病毒与副粘病毒

正粘病毒科主要成员是流感病毒,其中包括甲、乙、丙三个型别。而副粘病毒科是一个庞大的家族,其中包括临床上常见的疾病病原体,如麻疹病毒、腮腺炎病毒,以及呼吸道的合胞病毒、副流感病毒等等。在病毒的基因结构上,正粘病毒科的病毒的核酸成分是分节段的,是单股 RNA 病毒。但是副粘病毒虽然是单股负链的 RNA 病毒,但是它的病毒核酸是不分节段的。

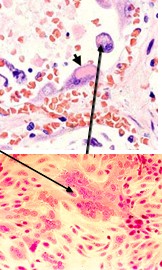

RNA 的复制和转录方面,正粘病毒科的病毒主要在宿主的细胞核内进行,而副粘病毒科的病毒大部分是在宿主细胞的细胞质内进行。正粘病毒的复制过程不形成多核巨细胞,而副粘病毒科大部分在复制的过程中都会在宿主细胞里形成多核巨细胞。

(一)临床表现

麻疹是儿童常见的一种传染病,传染性强,易感者接触后几乎全部发病,以发热、上呼吸道炎症及出皮疹为主要症状。主要表现为 高热,可达 39 ~ 40 度,该病的特点是畏光,结膜炎、鼻炎、咳嗽是主要的三个前期症状。麻疹属于自限性的疾病,若无并发症预后良好。麻疹病毒只有 1 个血清型,人是其唯一自然宿主,经飞沫传播, 人感染后可引起细胞融合及胞质中嗜酸性包涵体。

麻疹潜伏期为 9~12 天,病毒血症后出现临床症状,先是口腔内的柯氏斑( Koplik's spots ),然后全身出疹,疹出齐 24h 后体温开始下降,渐愈。在出疹期间,最好不要用药,比如退烧药等,那样会延迟出疹时间,反而不好。人是麻疹病毒的自然宿主,急性期患者是它的传染源,通过飞沫或鼻腔分泌物传播。由于麻疹病毒只有一个血清型,这意味着一旦得病,会获得一个比较牢固的免疫力,母亲抗体能够通过胎盘, 对胎儿或新生儿有一定的保护作用 。

(二)麻疹患者的皮疹特点

麻疹患者的皮疹形成于发病的第 3 ~ 4 天后,为红色斑丘疹。皮疹首先出现于颈部,随后是躯干及四肢。皮疹形成 4 天后开始消退,形成脱屑。麻疹患者容易发生细菌等微生物的继发性感染,可造成患者死亡。麻疹病毒可侵入患者的中枢神经缓慢增殖而形成慢发病毒感染,引起亚急性硬化性全脑炎( SSPE )。

|

||

(三)亚急性硬化性全脑炎( SSPE )

亚急性硬化性全脑炎是麻疹晚期神经中枢系统并发症,从麻疹到 SSPE ,平均为 7 年,患者大脑功能发生渐进性衰退,表现为反应迟钝、精神异常,运动障碍,病程 6 ~ 9 个月,最后导致昏迷死亡, 这是一个很严重的后果,也是必须对适龄儿童接种麻疹疫苗的原因 。 SSPE 患者血液和脑脊液中有异常高水平的麻疹病毒抗体,但病毒分离困难。

现认为是麻疹缺陷病毒致病,特别是 M 基因突变, M 蛋白功能异常病后若干年极少数病例可发生亚急性硬化性全脑炎( SSPE ),属迟发型变态反应性疾病,渐进性大脑萎缩, 2 年内死亡。

(四)防治原则

1. 计划免疫

麻疹只有一个血清型,而且引起的免疫效果比较持久,所以疫苗是最好的预防办法,一般来现在所使用的麻疹疫苗都属于减毒活疫苗。

2. 应急接种

感染后 3 天内接种可预防发病。

3. 被动免疫

在流行地区流行季节,对 6 月龄~ 2 岁易感儿童可肌肉注射丙种球蛋白或胎盘球蛋白。

现在我国使用的是鸡胚细胞麻疹病毒减毒活疫苗, 认为是最有效的 。在我国麻疹疫苗接种已经纳入到计划免疫的内容中。我国接种年龄为 8 个月,发达国家一般为 15 个月,7 岁时再次免疫。孕妇不适合接种疫苗。紧急被动免疫用丙种球蛋白或胎盘球蛋白, 是十分有效的 。

腮腺炎病毒是一个有包膜的,单股负链的 RNA 病毒。只有一个血清型, 人是唯一自然宿主, 感染人体后,会产生比较持久的有力的免疫保护作用。引起儿童青少年流行性腮腺炎,隐性感染多见。病毒可侵犯多器官,以腮腺肿胀、疼痛为主要症状,并发症多,如无菌性脑膜炎、获得性耳聋、 睾丸炎、卵巢炎等,感染后获得终身免疫。

(一)致病性

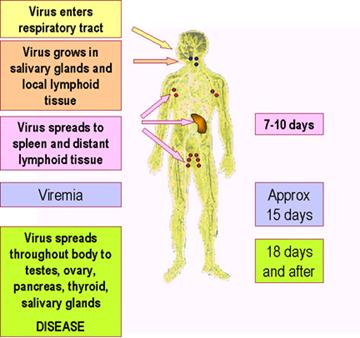

腮腺炎病毒感染后潜伏期是 2 ~ 3 周, 潜伏期也具有传染性。潜伏期后病毒在上皮细胞和局部淋巴结内增殖,入血,病毒随血侵入腮腺及其它器官引起相应的症状。主要症状为腮腺及周围组织充血、肿胀并伴有疼痛,有发热、肌痛和乏力。一些青春期的青少年感染后易合并睾丸炎、卵巢炎及病毒性脑炎。 30% 感染后无症状。

上图是腮腺炎病毒在体内繁殖和致病的过程。病毒经过呼吸道感染后,在局部淋巴结增殖,然后入血,经过血流到达一定的组织和脏器,进行繁殖,造成病理损伤。

|

||

(二) 传播途径

通过飞沫传播,咳嗽、喷嚏甚至说话都可传播病毒,学龄儿童和青少年为易感人群。症状前 2~3 天及症状消失后 9 天仍有传染性,所以一般需要隔离一个月。好发于冬春季节,主要临床症状为一侧或双侧腮腺肿大,病程 7 ~ 12d 自愈。及时隔离患者,防止传播。

(三) 接种疫苗

主要是接种疫苗,现在有 “ 麻、风、腮 ” 三联减毒活疫苗,这种疫苗既可以预防麻疹,也可以预防腮腺炎,还可以预防风疹。

风疹病毒属于披膜病毒科,是单股正链的RNA病毒,具有+ ssRNA ,有包膜,包膜刺突有血凝性,只有 1 个血清型,人是唯一自然宿主。病毒经呼吸道传播,引起风疹或称德国麻疹。也可垂直传播,孕期 20 周内感染对胎儿危害最大,造成胎儿死亡或出生后表现为先天性风疹综合征。 一般 感染后获得终身免疫,母亲抗体可以保护胎儿, 一般胎儿也不会被感染。

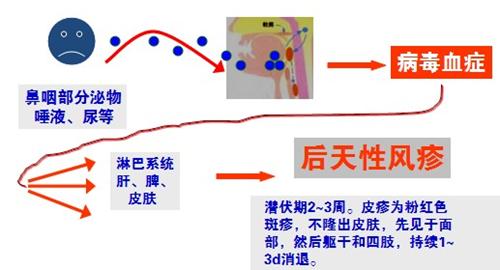

(一)致病过程

上面的示意图是风疹病毒的致病过程。鼻咽部的分泌物、唾液通过呼吸道传播后,进入呼吸局部的组织和淋巴结里,病毒复制,然后释放到血中,形成第一次病毒血症,病毒经过血流送到特定的组织器官内,如淋巴系统的肝脏、脾脏或皮肤,进一步繁殖入血,就可以引起风疹。病毒随着血液进入到全身的皮肤,引起粉红色的斑疹,是平的,不隆出皮肤表面,最先出现在面部,以后是躯干和四肢,一般 1 ~ 3 天左右可以消失。病人可有淋巴结的肿大。

如果孕妇在怀孕 20 周之内感染风疹病毒,病毒通过胎盘感染胎儿,可以导致胎儿死亡,或者畸形。主要是由于胎儿感染后,可以产生很高滴度的 IgM 抗体和低滴度的 IgG 、IgA 抗体,但是这些抗体都不能够清除风疹病毒,因而造成胎儿的慢性病毒感染,抑制胎儿细胞的有丝分裂和 DNA 的合成,造成胎儿的发育迟缓和畸形,最终导致先天性风疹综合征。

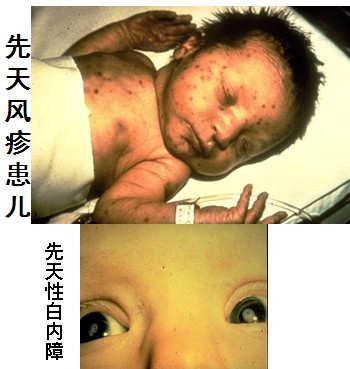

(二)先天性风疹综合征

主要包括三大症状,第一个是先天性白内障,患儿眼睛很大,但是瞳孔处有一个斑点,患儿生下来可能失明。第二个症状是先天性耳聋,第三个是先天性心脏病,法洛氏四联症,患儿的心脏功能非常差,存活率很低。

(三)预防措施

1. 麻、风、腮三联减毒活疫苗,对于群体的儿童预防风疹是非常有效的。

2. 对于适龄生育的妇女,怀孕之前查一下风疹病毒抗体,如果风疹病毒抗体是阳性,说明已经有抗体,如果是阴性的,最好接种风疹减毒活疫苗。但是一旦已经怀孕,千万不要再去注射这疫苗,因为容易造成胎儿的死亡或畸形。

|

||

(一) 副流感病毒

副流感病毒是通过人与人直接接触或飞沫传播引起婴幼儿及儿童的一种严重呼吸道疾病,如细支气管炎及肺炎。 副流感病毒主要是引起下呼吸道的感染。病毒呈球形,有 HA 、F 蛋白。

主要经飞沫传播,但是不引起病毒血症,只是在局部增殖,引起分泌物,较多的卡它性炎症,如打喷嚏、流鼻涕、咳嗽 。

副流感病毒有 5 个血清型,各自的致病特点是不一样的。比如 1 、 2 型,所引起的临床的主要症状是 哮喘,感染对象一般是 6 月 -5 岁 的儿童 ,秋季流行。 而 3 型的副流感病毒,它主要引起的临床症状是支气管炎和肺炎,流行季节是在 6 月, 属于地方性流行。 4 型主要是引起 呼吸道感染, 既可以感染儿童,也可以感染成人,属于地方性流行。

副流感病毒感染以后免疫力不持久, 可重复感染。

(二) 呼吸道合胞病毒( RSV )

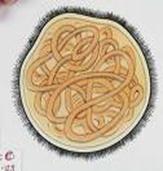

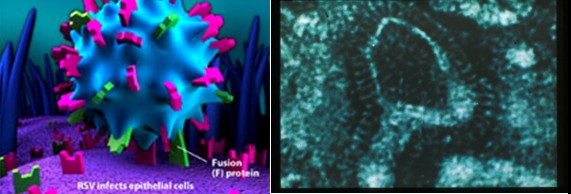

呼吸道合胞病毒主要引起 6 个月以下婴儿细支气管炎和肺炎。呼吸道合胞病毒和 副流感病毒的致病性是一样的,可以导致一因多病和一病多因。 病毒呈球形, 有包膜,包膜表面有刺突。 呼吸道合胞 病毒有强烈的细胞融合作用,在复制过程中,可以使宿主细胞发生融合,形成合胞体(也称包涵体)。如右图所示,包涵体是在细胞质里形成的较大的细胞团块,组织学染色上属于嗜碱性,这在病理学诊断时很有意义。合胞体可以使多个细胞融合。

在血清型方面,呼吸道合胞病毒只有 1 个血清型, 抵抗力弱,对冻融敏感。它的传染性强 ,特别是在冬春季,主要经过飞沫及接触传播。 感染只局限在 局部,不入血, 不引起病毒血症 。易感人群是 成人、较大儿童, 主要临床症状是上呼吸道感染。如果 2 ~ 6 月婴幼儿感染了呼吸道合胞病毒 ,可以导致严重的呼吸道感染,向下呼吸道蔓延, 引起细支气管炎, I 型变态反应型肺炎,造成大量的分泌物和 粘液,纤维蛋白阻塞气道, 导致呼吸困难,窒息死亡。 所以呼吸道合胞病毒所引起的婴幼儿肺炎在临床上是比较常见的,而且症状相对也是比较严重的,死亡率很高。毒感染人体以后 免疫力不持久,可再感染。

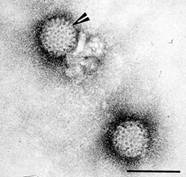

上图是合胞病毒在电镜下的结构,呈球形的,有包膜,包膜表面有刺突蛋白。

下列呼吸道合胞病毒的说法,正确的是( )

| A. 有2个血清型 | ||

| B. 抵抗力强,对冻融不敏感 | ||

| C. 主要经过飞沫及接触传播 | ||

| D. 感染常入血 |

正确答案:C

解析:呼吸道合胞病毒只有1个血清型,抵抗力弱,对冻融敏感。主要经过飞沫及接触传播。感染只局限在局部,不入血,不引起病毒血症。

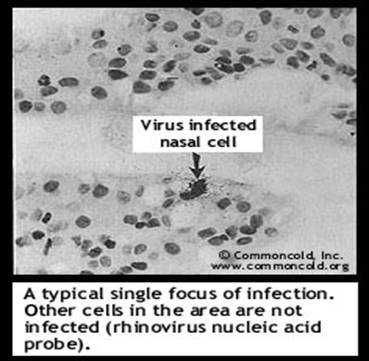

(三) 鼻病毒

鼻病毒引起的临床疾病主要是普通感冒,属于小 RNA 病毒科, 特点是不耐酸,PH3的溶液可以灭活, 感染以后免疫力不牢固 ,可以反复感染。

上图是鼻病毒的模式图。鼻病毒在细胞里感染后,可以形成类似包涵体一样的结构,对组织学的诊断、鉴别有一定意义。

(四) 呼肠孤病毒

呼肠孤病毒主要是引起上感和胃肠炎,即胃肠型感冒。它属于有包膜的病毒,病毒表面有一个双层的衣壳。它有三个血清型,可以在鸡胚的尿囊以及猴、狗等动物体内进行增殖,对传代细胞、Hela 细胞很敏感。但是与疾病关系没能最终的肯定。 轻型上呼吸道感染和胃肠道疾病患者中均可分离到病毒。呼肠病毒具有补体结合抗原,其血凝素可凝集人 O 型红细胞, HI 抗体和中和抗体具有型特异性。

(五) 腺病毒

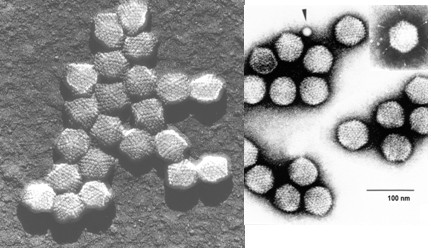

腺病毒是双股的 DNA 病毒,呈球形,没有包膜,它的结构是一个典型的 20 面体立体对称。在细胞培养时,有明显的细胞病变的表现及核内嗜碱性包涵体。

上图是腺病毒在电镜下的结构,呈 20 面体立体对称。

1. 传播途径

腺病毒的传播途径,除呼吸道以外,它还可以通过消化道、眼结膜进行传播。主要致病机制是在局部腺体及淋巴组织中增殖,不入血。所致疾病临床表现多样化,一种血清型可以引起 不同疾病,不同血清型也 可以引起 同一种疾病。如 1 ~ 7 型,可引起呼吸道的炎症 ,如咽炎、上感、肺炎; 8,19,37 型,可引起眼部的炎症改变,如滤泡性结膜炎、角膜结膜炎; 40 ~ 42 型,可引起胃肠道的炎症改变,如 胃肠炎、肠套叠,其它型的,可引起出血性膀胱炎、宫颈炎、尿道炎等。病后对同型免疫力持久,目前尚无有效药物。

2. 微生物检验

( 1 )抗原检测: 常用直接或间接 IF 试验,用抗六邻体抗体作用,然后用荧光标记抗抗体染色,再于荧光显微镜下发现致密的核上与胞质中有荧光闪烁,则为腺病毒。也用 ELlSA 法检测出病毒的抗原 ( 或 lgM 抗体 ) 。

( 2 )核酸检测: 用 PCR 检出特异性 DNA 。根据六邻体基因保守序列设计引物进行 PCR 扩增,扩增产物用核酸探针作杂交鉴定。

( 3 )病毒分离: 用 Hela 、HEP-2 等传代细胞,可引起典型 CPE ,细胞变圆,聚集成葡萄串状,将感染细胞冻融三次,经 2000r / min 离心 10min ,收集上清液作为抗原,用血清学鉴定。

( 4 )病毒鉴定: 用特异性六邻体单克隆抗体对其抗原表位进行检测 , 进行属特异性鉴定。或者用 HI 试验鉴定血清型。型特异性免疫血清能抑制血凝,即用血凝抑制效价来鉴定血清型,方法简易,特异性强,优于传统的中和试验。

( 5 )抗体检测: 常用 ELISA 法,将腺病毒抗原加 96 孔板,平行滴加双份血清, 37℃孵育和洗涤后,再加酶标记抗人 lgG 抗体,孵育后加入酶底物显色,检测 OD 值,抗体效价有 4 倍升高,具有意义。

本节课首先简要介绍正粘病毒与副粘病毒的基本知识。接着麻疹病毒、腮腺炎病毒、风疹病毒,最后重点阐述其他呼吸道病毒,主要有副流感病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、呼肠孤病毒以及腺病毒。通过这些详细讲解,帮助学员准确掌握各种呼吸道病毒的生物学特性、并发症、预防措施等。 |

|